耳尖穴是临床及生活中常用的一个刺血穴位。

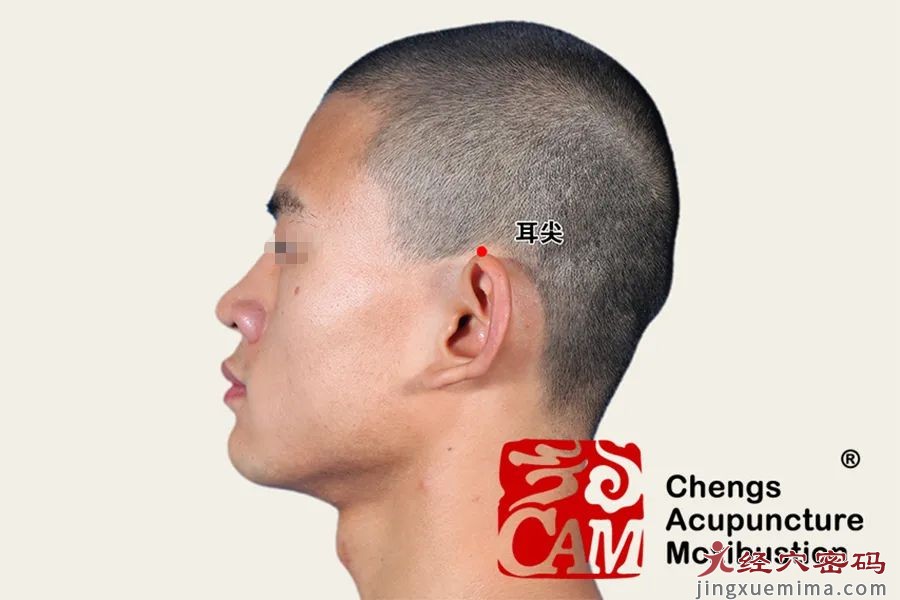

耳尖穴为经外奇穴,在耳廓的上方,当折耳向前,耳廓上方的尖端处。

耳尖穴刺血具有清热解毒、平肝熄风,凉血止痒,消肿止痛作用。胸膈以上热性疾病,凡属实热之证,血瘀,邪实,热盛等所致的脏腑经络病变均可用耳尖放血疗法治疗。耳尖之所以是临床最常用的外治疗法之一,主要是由于耳尖刺血比其他部位更容易定位操作,疼痛也相对较轻。耳尖穴作为如此常用的穴位,与其联系的丰富的经脉有关系。耳的经络分布主要包括以下六条阳经。

如:

小肠手太阳之脉:起于小指之端,…其支者,从缺盆循颈上项,至目锐眦,却入耳中。三焦手少阳之脉:起于小指次指之端,…其支者,从膻中上出缺盆,上项,系耳后,直上出耳上角;其支者,从耳后入耳中,出走耳前,过客主人,交颊,至目锐眦。

胆足少阳之脉:起于目锐眦,上抵头角,下耳后;其支者,从耳后,入耳中,出走耳前,至目锐眦后。

胃足阳明之脉:出大迎,循颊车,上耳前,过客主人。

大肠手阳明之脉:其别者,入耳,合于宗脉。

膀胱足太阳之脉:起于目内眦,上额,交巅,其之者,从巅至耳上角。耳除了丰富的经脉联系外,耳的神经分布也很丰富。

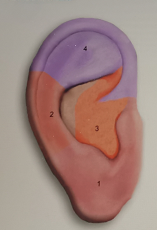

耳廓上的神经十分丰富,耳廓躯体代表区由耳颞神经、枕小神经及耳大神经耳支支配;内脏代表区由面神经、迷走神经及舌咽神经耳支支配;另外交感神经随着颈外动脉而到达耳廓。

因此当耳廓受到刺激时,神经冲动传递到脑,大脑传出调节信号。

如此丰富的经脉循行及神经分布是耳尖刺血能起到较好的防治病症的一个重要原因,那耳尖穴刺血的作用都有哪些呢?

1.高热:耳尖刺血适用于感冒、肺炎引起的发热。中医认为,少阳主风,太阳主表、少阳经循行经过耳,膀胱经上至头顶有到达两侧至耳上,所以耳尖主风又主表,因此退热效果显著。

2.高血压:高血压病的主要病机是肝肾阴虚、肝阳上亢,而且与脏腑关系密切,耳尖的周围散布着手太阳小场经、手少阳三焦经、足少阳胆经、手阳明大肠经、足阳明胃经等。经脉的支脉、支别,足太阳膀胱经则至“耳上角”与耳尖穴有着更直接的联系。耳尖放血有祛风清热、镇肝潜阳、清脑明目的功用。研究也表明,耳尖放血可以影响血中一氧化氮的浓度,抑制交感神经活动,降低血液中儿茶酚胺的浓度,进而降低血压,达到治疗高血压的目的。

3.湿疹、荨麻疹:现代医学表明。耳尖穴具有“三抗一升”的作用,即抗过敏、抗风湿、抗炎、提升机体免疫功能。耳尖穴放血可促进血液循环,改善组织供氧,提高机体自身免疫功能。

4.各种眼病:包括急性结膜炎、麦粒肿、视力模糊、视神经炎等。

5.五官及口腔科病症:过敏性鼻炎、中耳炎、耳鸣、听力下降、咽炎、扁桃体炎、口腔溃疡、牙周炎、牙痛等。

6.影响头面部美容病症:痤疮、黄褐斑、扁平疣、酒渣鼻、脂溢性鼻炎、斑秃等。

7.各类皮肤病症:荨麻疹、皮肤瘙痒症、接触性皮炎、湿疹、带状疱疹、神经性皮炎、白癜风等。

8.脑血管、神经系统病症:头痛、头晕、失眠、高血压、脑供血不足、脑血栓、动脉硬化等。

9.儿科疾病:小儿高热、上呼吸道感染、支气管炎、哮喘、肺炎等。

10.急救:昏迷、晕厥、中暑、高热惊厥、高血压等

11.预防保健作用:流行性结膜炎、流行性感冒、流脑等传染病。

耳尖穴刺血如何操作呢?首先,准备一支三棱针(医用采血针也可以),用75%的酒精消毒干净。一手捏住耳尖(注意手也要消毒)使局部充血,另一手用三棱针快速点刺耳尖,由于针尖呈三棱状,会点刺出一个三角口而迅速出血,出血不畅时可用手挤压伤口,挤出数滴即可(血液色由暗变淡为度),然后可用干棉球按压止血。

除了耳尖刺血,李老师还在《刺血》第三讲中系统的介绍了手上井穴刺血的作用,并进行了演示。

想对刺血治疗的病症有更多的了解,可以登录CCtalk,观看由李伟需老师主讲的《刺血》课程。

李伟需

程氏针灸第五代传承弟子

从事临床工作25年有余, 曾跟随吴汉卿老师学习水针刀;随唐治安老师学习师氏九针埋线;随邱雅昌老师学习董氏奇穴;2012年拜师王国奎老师;2017年拜师邱雅昌博士;2018年拜师程凯教授并加入程氏针灸,之后成为核心团队医疗骨干。

擅长治疗:颈肩腰腿痛、代谢性疾病、妇科内分泌疾病、过敏性鼻炎、失眠情志病、胃肠疾患等,效果俱佳。

临床技术全面,诊断思路博众家之长,并视传播中医文化为己任,愿为推动中医养生适宜技术标准化普及贡献一己之力。

当前文章浏览量:次

穴位疗法 2021-08-27

穴位疗法 2021-08-22

穴位疗法 2021-08-21

穴位疗法 2021-08-21

穴位疗法 2021-08-19

穴位疗法 2021-08-18

穴位疗法 2021-08-18

穴位疗法 2021-08-18

穴位疗法 2021-08-15

穴位疗法 2021-08-13